「薬局」とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所、医薬品の販売業を併せて行う場合にはその場所を指しています(病院などの調剤所は除く)。

薬局を開設するには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は、許可を受けてからになります。

薬局開設の許可は次の基準を満たしていることが求められます。

- 薬局の構造設備が基準を満たしていることを含む構造設備基準

- 薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める人数に達していることや管理薬剤師を置くことなどの人的基準

このほか、申請者が欠格事由に該当しないことも重要です。

薬局の構造設備基準

薬局等構造設備規則に基づく薬局の構造設備基準は次のとおりです。

場所および設備について

- 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。

- 換気が十分であり、かつ、清潔であること。

- 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

- 面積は、おおむね19.8平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。

- 医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては60ルクス以上、調剤台の上にあっては120ルクス以上の明るさを有すること。

- 一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、一般用医薬品を販売し、又は授与しない営業時間がある場合には、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。

- 冷暗貯蔵のための設備を有すること。

- 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。

- 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。

- 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。

- 6.6平方メートル以上の面積を有すること。

- 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。

- 医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。

- 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、次に定めるところに適合するものであること。

10-2.第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。

- 第一類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲(第一類医薬品陳列区画)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者等が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又はかぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

- 第一類医薬品を販売し、又は授与しない営業時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。

11. 次に定めるところに適合する薬事法第九条の二 及び法第三十六条の六第一項から第三項 まで並びに薬事法施行規則 第十五条の六第一項 及び施行規則第十五条の七第一項 に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。

- 調剤室に近接する場所にあること。

- 第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。

- 指定第二類医薬品を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から7メートル以内の範囲にあること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者等が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。

- 二以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。

※薬局等構造設備規則より抜粋・参照

器具などについて

- 次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていること。

- 液量器(20cc及び200ccのもの)

- 温度計(100度)

- 水浴

- 調剤台

- 軟膏板

- 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒

- はかり(感量10ミリグラムのもの及び感量100ミリグラムのもの)

- ビーカー

- ふるい器

- へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

- メスピペット及びピペット台

- メスフラスコ及びメスシリンダー

- 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

- ロート及びロート台

- 調剤に必要な書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)

※薬局等構造設備規則より抜粋・参照

試験検査用の器具などについて

15. 薬事法施行令第十条第二号に掲げる許可に係る薬局については、次に掲げる試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。

- 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置

- 試験検査台

- デシケーター

- はかり(感量1ミリグラムのもの)

- 薄層クロマトグラフ装置

- 比重計又は振動式密度計

- pH計

- ブンゼンバーナー又はアルコールランプ

- 崩壊度試験器

- 融点測定器

- 試験検査に必要な書籍

※薬局等構造設備規則より抜粋・参照

放射性医薬品の扱いについて

放射性医薬品を取り扱う薬局は、前項に定めるもののほか、次に定めるところに適合する貯蔵室を有しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱う場合は、この限りでない。

- 地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること。

- 主要構造部等が耐火構造であり、かつ、その開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸が設けられていること。ただし、放射性医薬品を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合は、この限りでない。

- 次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮へい壁その他の遮へい物が設けられていること。

- 貯蔵室内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある放射線の線量

- 貯蔵室の境界における放射線の線量

- 人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。

- とびら、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。

- 標識が附されていること。

- 放射性医薬品による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられていること。

※薬局等構造設備規則より抜粋・参照

放射性物質の廃棄について

- 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物の廃棄を行う薬局の廃棄設備の基準については、薬局等構造設備規則第9条の第一項第四号の規定を準用する。

- 放射性医薬品を密封された状態でのみ取り扱う薬局において、放射性医薬品の容器又は被包の表面の線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超える場合には、次に定めるところに適合する調剤室を有しなければならない。

- 第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に定めるところに適合すること。

- 第二項第三号の基準に適合する遮へい壁その他の遮へい物が設けられていること。

- 放射性医薬品を密封されていない状態で取り扱う薬局の構造設備の基準については、 薬局等構造設備規則第9条(第一項第三号及び第四号を除く。)を準用する。

※薬局等構造設備規則より抜粋・参照

※「○条●項」については薬局等構造設備規則を必ず確認してください。

欠格事由

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第5条に記載された欠格事由に該当していないことが求められます。

- その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

- その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

- 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。

- 許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

- 登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者

- 上記に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反有為があつた日から2年を経過していない者

- 麻薬、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

- 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

- 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

※「○条●項」については「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を必ず確認してください。

医薬品販売業の形態

医薬品販売業の場合は、原則、薬局開設者・医薬品の販売業の許可を受けた者でないと、業として医薬品を販売し、授与し、またはこれらの目的で貯蔵したり、陳列したりすることはできません。

医薬品販売業の形態には以下のものがあります。

(医薬品の販売業の許可の種類)

第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務

二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務

三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律より抜粋

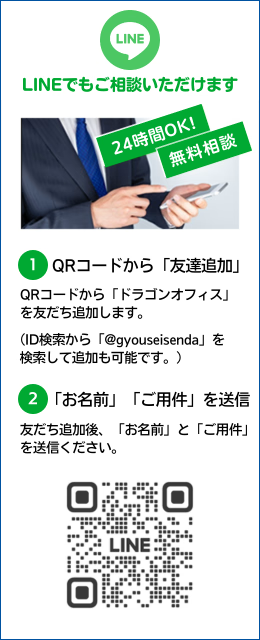

薬局開設許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。