「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。

質屋になろうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。

※質屋営業法参照

質入れと流質期限

顧客が現金を借りるために物品を質に入れることを「質入れ」といいます。質屋は質草(担保となる物品)について現金を貸付け、顧客は期限までに借りた金銭を返すことで、預けた物品を返却してもらいます。もし、顧客が借りたお金を返せない場合は、質草の所有権を放棄すれば「質流れ」として扱われ、返済義務を免れることも可能です。

顧客と質屋との間には、質契約が結ばれ、質屋は顧客に対して預り証(質札)を交付することになっているので、取引内容はよく確認することが大切です。質屋が物品を預る期間は一般的に3ヶ月間であり、預り期間最終日を流質期限といいます。顧客は流質期限までに「借りたお金を返済して物品を取り戻す」「金利だけ返済して流質期限を延長する」「金利全額の支払いに加え元金を減らす」「預けた物品を手放す(質流れ)」のいずれかを選択することができます。

なお、質屋営業法では、例外を除いて、流質期限を3ヶ月未満に設定してはならないと定めています。

2 前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。

※質屋営業法より抜粋

許可基準

許可を受けようとする場合、許可を受けようとする者は以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、三年を経過しない者

- 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋営業を行い罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者

- 住居の定まらない者

- 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が1から3のいずれか又は7に該当しない場合を除くものとする。

- 破産者で復権を得ないもの

- 質屋営業許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

- 同居の親族のうちに⑥に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者

- 以下いずれかに該当する管理者を置く者

- 1から3まで又は5から7までのいずれかに該当する者

- 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

- 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者がある者

- 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者

※質屋営業法より抜粋・参照

保管設備の基準

公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができます。もし、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければなりません。

規模及び設置場所の基準

- 保管設備の大きさは、有効に使われる部分の床面積が10平方メートル(約3坪)以上で、その容積が30立方メートル以上でなければならない。ただし、床面積の計算には、棚及びこれに類するものは含まない。

- 前項の保管設備は、営業所から著しく離れていてはならない。

構造の基準

外周部を構成する壁体、屋根等は、次の各号に掲げる構造によらなければならない。

- 壁体にあっては、次のアからエまでのいずれかに該当するものとすること。

- 鉄筋コンクリート造り、又は鉄骨鉄筋コンクリート造りのもの。

- 鉄骨コンクリート造りで、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3センチメートル以上のもの。

- 石造り、れんが造り又は土蔵造りで、その石、れんが又は土の厚さが20センチメートル以上のもの。

- 補強コンクリートブロック造り又は補強セラミックブロック造りで、そのブロックの厚さが15センチメートル以上で、かつ、防水塗装を施したもの。

2.屋根にあっては、次のア又はイのいずれかに該当するものとすること。

- 鉄筋コンクリート又は鉄骨コンクリート造りのもの。

- 石造り、コンクリートブロック造り、セラミックブロック造り、れんが造り、又は土蔵造りのもの。

3.床は地盤面上に設け、床下の地盤面は厚さ6センチメートル以上のコンクリートで固め、その床高は45センチメートル以上とすること。

内壁及び床の仕上げは、板張り等の防湿構造とすること。

開口部のとびらの基準

- 外壁部に出入口、窓及び換気口等を設けるときは、建築基準法に定める防火戸を設けなければならない。

- 防火戸と壁体の接着部は、防火上気密となる構造としなければならない。

盗難予防の設備の基準

- 出入口のとびらには、堅ろうな錠前を設けなければならない。

- 出入口以外の開口部には、その部分のとびらの開閉に差し支えない堅ろうな鉄格子を設けなければならない。

- 前項の鉄格子の鉄棒の径は5センチメートル以上で、かつ、間隔は12センチメートル以下としなければならない。

ねずみの出入防止設備の基準

- 出入口及び外壁の開口部には、取りはずし又は開閉のできる金網を設けなければならない。

- 前項の金網は、網線は径1ミリメートル以上とし、その網目を径1センチメートル以内としなければならない。

※北海道警察ホームページ「質物の保管設備の基準に関する規則」より抜粋・参照

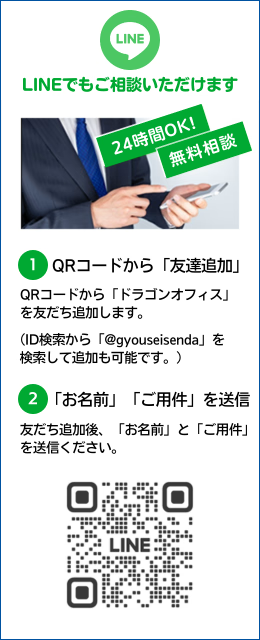

質屋営業許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。